○垂井町妊婦のための支援給付に関する規則

令和7年3月31日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)に定める妊婦のための支援給付(以下「支援給付」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(給付対象者)

第2条 支援給付の対象となる者は、法第10条の9第1項に規定する妊婦給付認定(以下「妊婦給付認定」という。)の申請時点で町内に住所を有する妊婦とする。

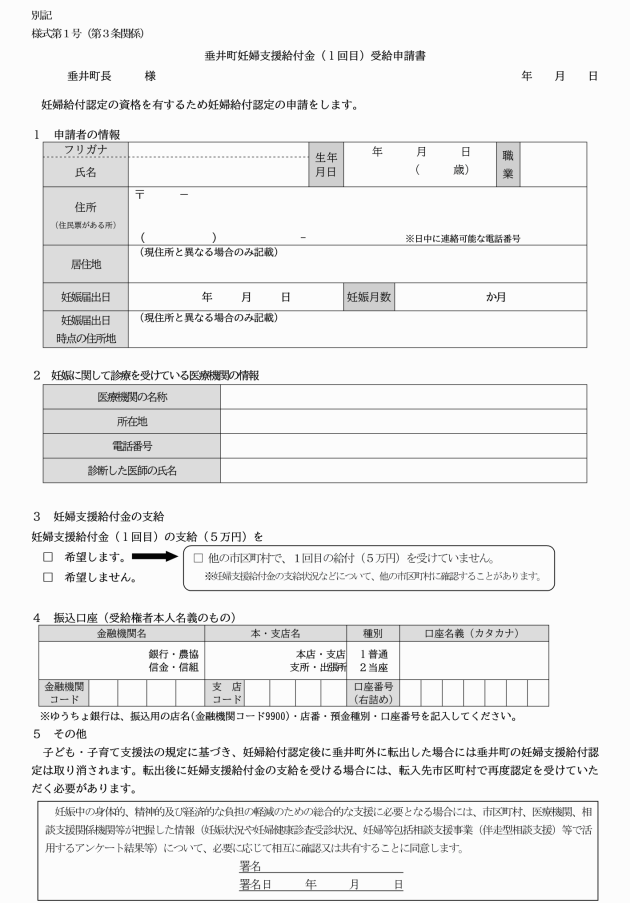

(給付認定の申請等)

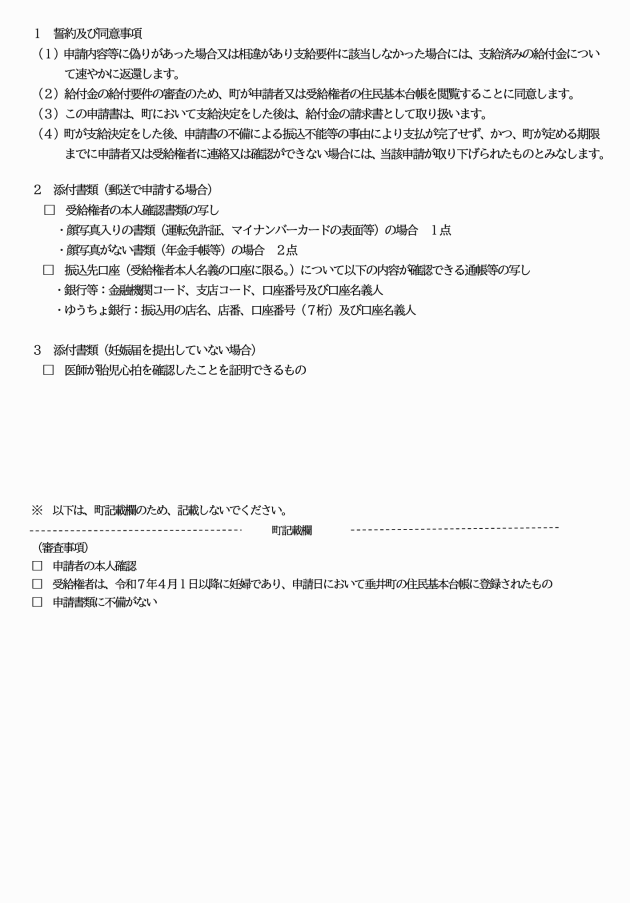

第3条 妊婦給付認定の申請は、垂井町妊婦支援給付金(1回目)受給申請書(別記様式第1号)により行うものとする。

2 町長は、前項の認定に当たり必要な書類がある場合は、その書類を提出させることができる。

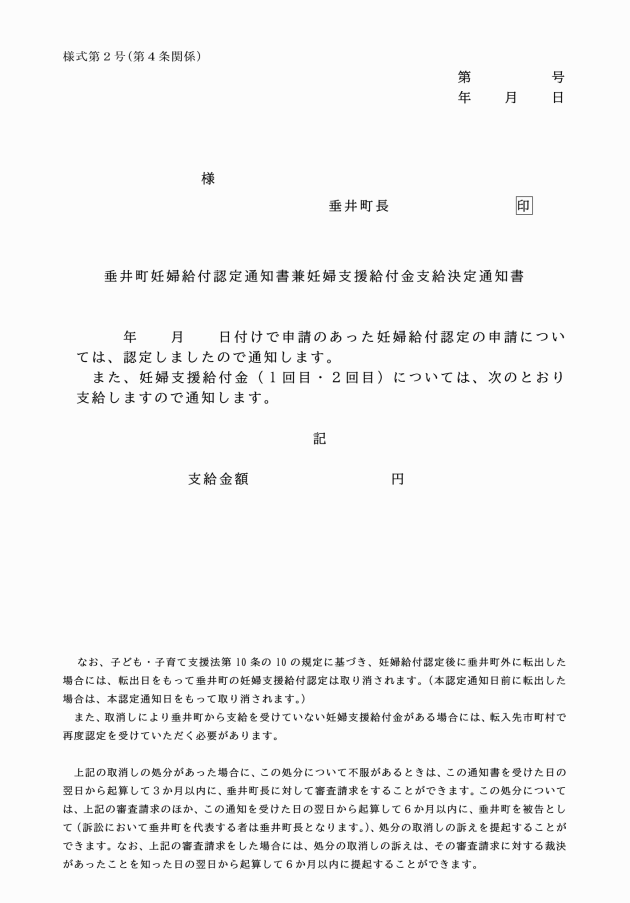

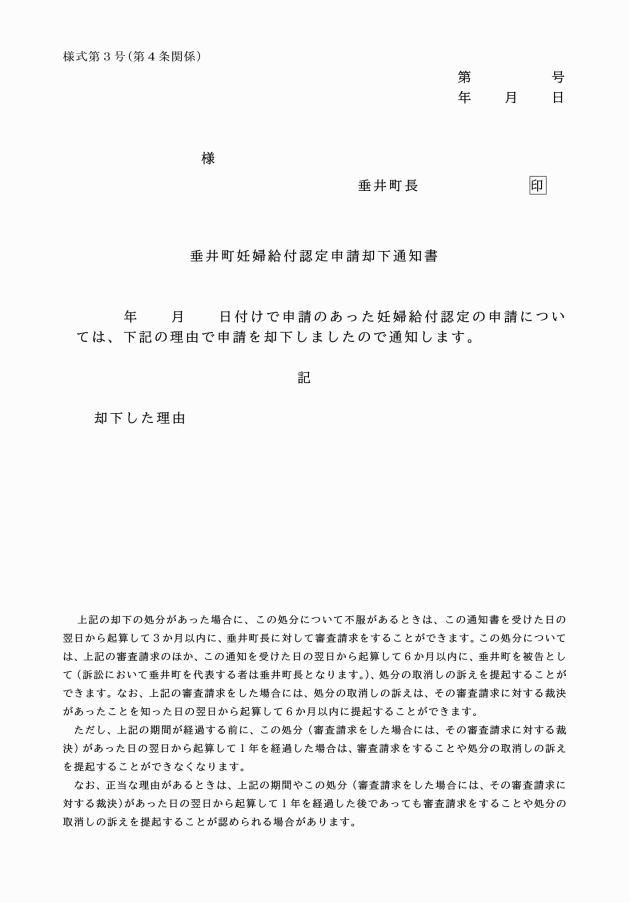

(妊婦給付認定の通知)

第4条 町長は、前条の申請があったときは、速やかに審査し、給付の可否を決定する。

3 前条に規定する申請書は、町長が給付の支給決定をした後、妊婦支援給付金(以下「給付金」という。)の請求書として取り扱う。この場合において、給付金の請求は、当該決定の日になされたものとみなす。

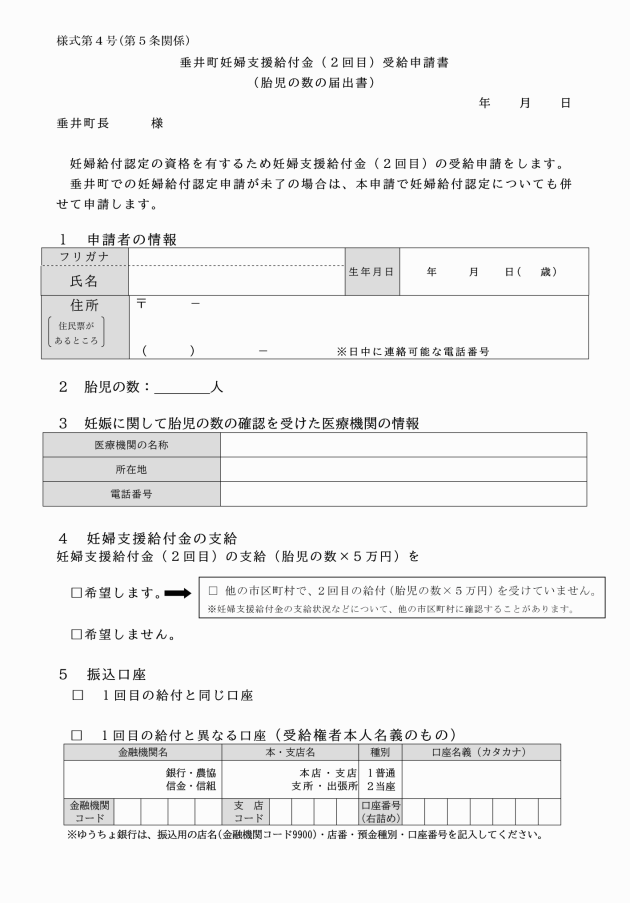

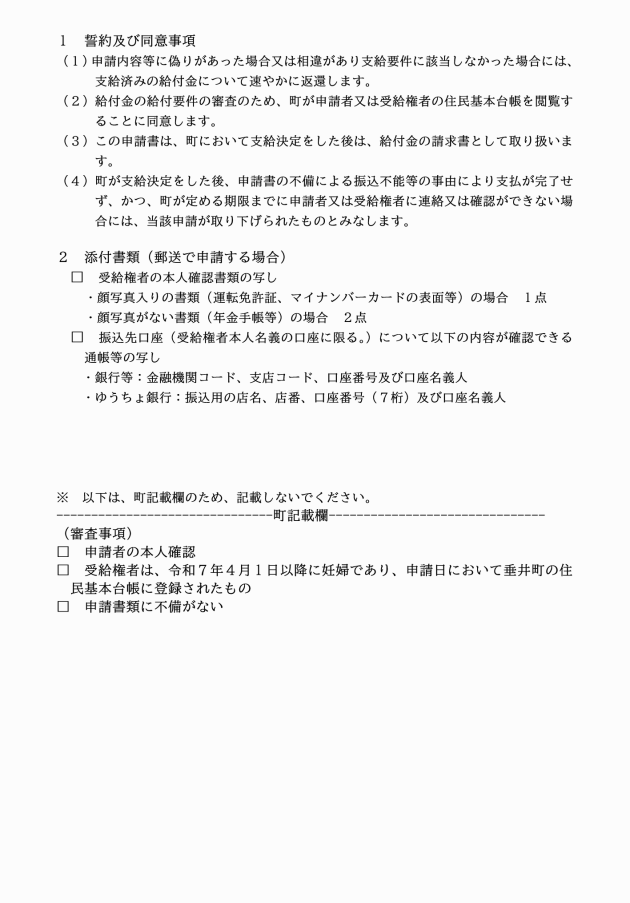

(胎児の数の届出等)

第5条 法第10条の13に規定する胎児の数の届出(以下「胎児の数の届出」という。)は、妊婦給付認定を受けた者(以下「給付認定者」という。)が垂井町妊婦支援給付金(2回目)受給申請書(別記様式第4号)を提出することにより行うものとする。

(給付金の支払)

第6条 給付金の支払は、給付認定者の申請に基づく金融機関の口座へ、町が指定する金融機関を通じ、口座振込の方法により行うものとする。ただし、町長が当該支払方法により難いと認めた場合は、この限りでない。

2 前項において、給付認定者は、給付金の受取を本人以外の者に委任することができない。

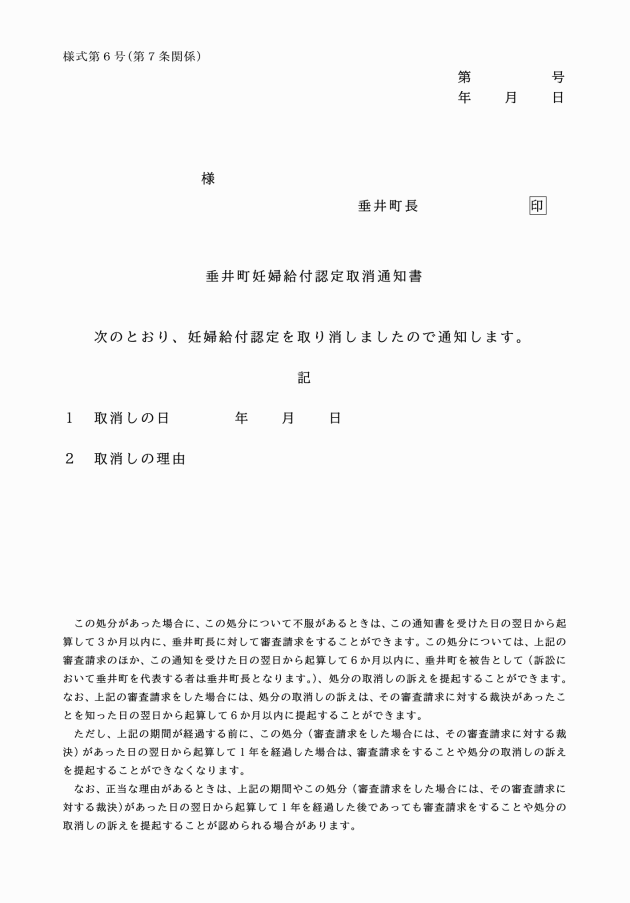

(給付認定の取消し)

第7条 町長は、法第10条の10の規定により妊婦給付認定を取り消すことを決定したときは、垂井町妊婦給付認定取消通知書(別記様式第6号)により給付認定者に通知するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、町長は、給付認定者が町外に転出したときは、当該者に対する給付認定の取消しの通知を省略するとともに、転出日を認定取消日として給付認定を取り消すことができる。

(妊婦等包括相談支援事業との連携)

第8条 法第10条の3の規定により、支援給付は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第22項に規定する妊婦等包括相談支援事業と効果的に組み合わせて実施するものとする。

(不正利得の返還)

第9条 町長は、偽りその他不正の手段により支援給付を受けた者があるときは、その者から、その支援給付の額に相当する金額の全部又は一部の返還を請求するものとする。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、支援給付の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附則

この規則は、令和7年4月1日から施行する。